HidroRed

HidroRed

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS

DE LOS ACUÍFEROS CÁRSICOS COSTEROS EN UN SECTOR DEL LITORAL

NORTE HABANA- MATANZAS, CUBA.

Ernesto Rocamora Alvarez, Leslie Molerio León, Mario Guerra

Oliva y Julio C. Torres Rodríguez

Grupo de Aguas Terrestres del Instituto de Geofísica y Astronomía,

Calle 212 # 2906 e/ 29 y 31, La Lisa, Ciudad de La Habana, CP 11600, Cuba.

Telef. (537)2714331, 2710644; FAX (537)339497; Email:

rocamora@geoastro.inf.cu

RESUMEN

En los interfluvios de la franja costera entre el

poblado de Boca de Jaruco y la ciudad de Matanzas, se realizó un

análisis de detalle sobre la geología y geomorfología

de las formas superficiales y subterráneas de los relieves cársicos

y no cársicos. Los primeros resultados permitieron identificar las

particularidades de las circulaciones preferenciales en la zona no saturada

y la dinámica de las aguas subterráneas en la zona saturada.

Las características hidrogeológicas completaron los elementos

para una zonación de acuíferos y acuitardos interrelacionados,

sobre los que se valoraron los elementos que definen la vulnerabilidad

de cada uno de ellos, siguiendo la metodología de Molerio, (1997).

Como una segunda fase del análisis se determinaron

los tipos de contaminantes que pueden llegar al macizo, que según

las fuentes locales identificadas, están representados por los hidrocarburos

y gases acompañantes de los procesos de extracción y disposición,

así como de transportación por medio de un oleoducto que

cruza paralelo al eje longitudinal del territorio y la costa .

La integración de la dinámica de estos

elementos, considerando los patrones de carsificación y agrietamiento

dentro de la estructura de los macizos, tanto cársicos como no cársicos,

y las características locales de la zona no saturada, se establecieron

niveles de vulnerabilidad de los acuíferos y acuitardos, diferenciando

esta propiedad del macizo según el tipo de contaminante.

En general estos resultados son recomendados como

una herramienta para los estudios ambientales aplicados a los proyectos

donde exista la generación de efluentes contaminantes, para contribuir

a la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la industria del

petróleo en la región. Asimismo, los resultados permiten

optimizar los planes de contingencias y enfocar las principales medidas

mitigativas a los sitios de alto riesgo de derrames y alta vulnerabilidad

del macizo.

Introducción

La vulnerabilidad a la contaminación es una

propiedad intrínseca del sistema hidrogeológico y depende

de la forma en que su estructura geológica, relieve y los patrones

de drenaje, están interrelacionados y distribuidos espacialmente.

Ella define su capacidad de reacción ante la penetración

de sustancias nocivas al entorno, entendiendo por ello la asimilación,

transporte y descarga de contaminantes. Por ello, es una propiedad del

medio y resulta totalmente independiente a la naturaleza de la agresión.

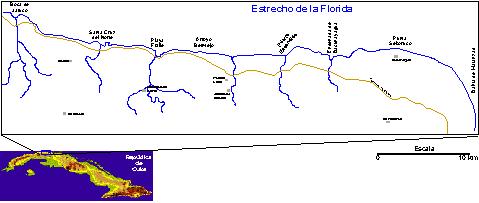

La región de estudio está representada

por una franja costera de un ancho de 3-5 km, distribuida entre la localidad

de Boca de Jaruco, al Este de provincia La Habana, y el Oeste de la Bahía

de Matanzas (Fig. 1). En esta franja costera se han identificado diversas

características del relieve (cársico y no cársico),

que asociado con la estructura geológica local, van a ser fundamentales

en el análisis de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas

de los acuíferos y acuitardos en la región.

Figura 1- Ubicación de la región de estudio.

Caracterización general de

la estructura geológica y geomorfológica de la región

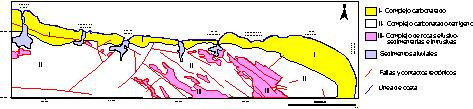

Para el agrupamiento en tres grandes complejos de las rocas

que yacen en los macizos de la región, se han utilizado patrones

más detallados que los puramente geológicos, integrando criterios

preliminares de estructura y agrietamiento (Fig. 2).

Las litologías carbonatadas, donde la presencia de formas cársicas

superficiales y subterráneas son un aspecto importante, y en las

cuales han sido intensos los procesos erosivo-corrosivos, se distribuyen

en una franja litoral de ancho irregular no menor de 1 km. Estas formaciones

geológicas están representadas por calizas organógenas,

amarillas, cremas hasta grises claras, muy fracturadas, de alta porosidad

y muy carsificadas, las cuales han sido agrupados en un complejo carbonatado

I. En esta zona las formas cársicas superficiales son abiertas debido

a la ausencia o poco espesor de las capas de sedimentos de cobertura y

suelos, por lo cual funcionan como conductores de las aguas superficiales

al acuífero, mientras que por sus dimensiones, condicionan una hidrodinámica

semejante a la de los canales o conductoras de gran diámetro.

El complejo carbonatado-terrígeno II, también

agrupa a rocas carbonatadas pero con un considerable contenido de material

terrígeno; este criterio de agrupación establece una alta

diversidad de materiales entre los que predominan las margas arcillosas,

aleurolitas y areniscas calcáreas, con intercalaciones de calizas

arcillosas, todas muy fracturadas. En estas rocas la carsificación

también es un aspecto importante, pero de menor desarrollo que en

el complejo I. En los macizos de las rocas más carbonatadas (margas

y calizas de la Fm. Cojimar y Universidad) se observan formas cársicas

superficiales semejantes a las de las rocas calizas. En profundidad este

fenómeno está menos desarrollado, debido a limitaciones en

su distribución espacial por las intercalaciones de rocas no carsificables,

no obstante la hidrodinámica local va a estar muy condicionada por

la relación entre los conductos cársicos y el agrietamiento.

El complejo de rocas efusivo-sedimentarias e intrusivas

III, es el que agrupa dos importantes grupos de litologías, una

representada por tobas, andesitas y pedernal, estratificadas, muy fracturadas

en su profunda zona de meteorización; y la otra por serpentinitas

y gabros, muy fracturados y alterados en la capa de intemperismo con un

espesor muy variable localmente.

Por último, las acumulaciones de sedimentos aluviales asociados

a los cauces de las corrientes fluviales principales de la región,

donde predominan las arenas arcillosas y las gravas con más de un

30% de finos, y cuyos espesores alcanzan localmente hasta 2 m.

Figura 2- Distribución de los complejos de las rocas que

yacen en la región

En el relieve de la región, el rasgo costero

geomorfológico más notable es la presencia de ensenadas,

como la de Santa Cruz, Jibacoa, Canasí, Bacunayagua y las terrazas

marinas desarrolladas en sus interfluvios, aspectos muy relacionados con

la hidrodinámica superficial y subterránea.

En el interfluvio Boca de Jaruco – Santa Cruz del

Norte, las superficies geomorfológicas y terrazas marinas, se pueden

separar en una baja de un km de ancho y otra alta, separadas por un escarpe

abrupto. La superficie es bastante plana y está diseccionada solo

por la presencia de valles fluviales, estacionales, estrechos y pocos profundos.

En el interfluvio Santa Cruz del Norte – Playa Jibacoa,

la morfología es de tipo circular. Las superficies mas altas están

ubicadas al norte y en su centro presenta un valle fluvial estacional,

que drena al río Santa Cruz.

En el interfluvio Playa Jibacoa – Canasí, las terrazas marinas

están mejor representadas que en los anteriores. Es de destacar

que el relieve es no cársico, muy uniforme, sin complicaciones estructurales

significativas y solo es atravesado por varios arroyos intermitentes con

dirección norte.

En el interfluvio Canasí – Puerto Escondido-Bacunayagua,

las terrazas marinas bajas no tienen prácticamente ningún

desarrollo espacial, formadas por una estrecha franja, próxima a

la costa, e inmediatamente después se encuentra el escarpe abrupto

de las elevaciones cársicas costeras. Hacia el Sur de estas elevaciones,

se ubican un conjunto de valles fluviales y colinas bajas, que como un

gran “vaciado” aportan sus materiales y aguas superficiales hacia el norte

a través de las corrientes fluviales locales, las que han cortado

a las elevaciones cársicas con valles estrechos y profundos.

Hacia el Este, después de la ensenada de

Bacunayagua, la costa se redondea, por constituir la terminación

periclinal del bloque horst anticlinal neotectónico de Matanzas.

Su punto extremo septentrional esta determinado por Punta Seboruco y más

al Este comienza a producirse la inflexión paulatina que conduce

a la amplia boca de la Bahía de Matanzas, de origen estructural.

Características hidrogeológicas y regionalización

de acuíferos

En la región de estudio, las características

hidrogeológicas van a ser muy heterogéneas, dadas por la

capacidad de almacenaje de las rocas, la hidrodinámica de las aguas

subterráneas y los elementos de flujos preferenciales condicionados

por los patrones de circulación en cada acuífero.

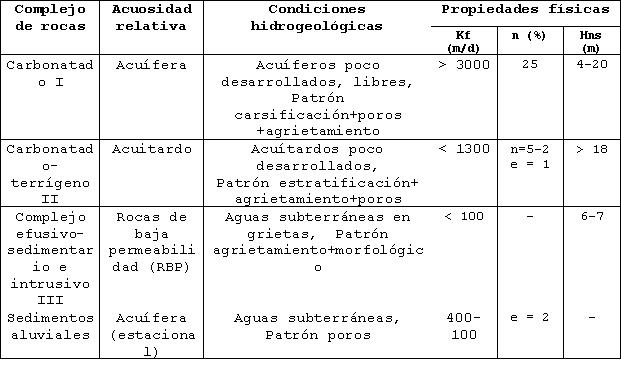

Tabla I- Propiedades hidrogeológicas de los complejos de rocas

en la región

Kf- Coeficiente de filtración, n- Porosidad, e- Coeficiente

de porosidad, Hns- Espesor de la zona no saturada

Es de destacar que en general, la fuente de recarga

de estos macizos son las precipitaciones, que por la infiltración

llegan a formar parte de las aguas subterráneas. Este proceso está

muy dependiente de la capacidad de infiltración de cada macizo,

a partir de su permeabilidad, fracturación y litología.

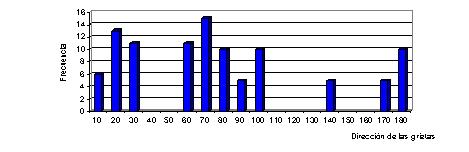

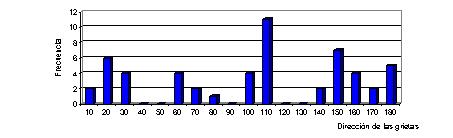

De acuerdo a los patrones que van a condicionar la hidrodinámica

en cada complejo de rocas, el patrón fracturación–carsificación

es uno de los que más se destaca (Fig. 3), teniendo en cuenta

su papel hegemónico dentro de los acuíferos cársicos.

Este patrón ha sido estudiado (Rocamora, et al. 1997, Rocamora y

Portuondo, 1997) para la interpretación de la dinámica de

las aguas en acuíferos cársicos de montañas y de llanuras.

Figura 3- Distribución espacial del agrietamiento-carsificación

en el complejo I

En la región este patrón sigue un comportamiento

definido por cinco familias de grietas, que a su vez han condicionado la

dirección de los principales conductos cársicos en los macizos

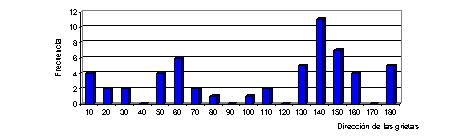

carsificables. Para el complejo II, el agrietamiento y la escasa carsificación

establecen una relación como se muestra en la figura 4, definido

por cinco familias de grietas, donde se incluye la estratificación

como un elemento importante, y con un comportamiento general semejante

al complejo I. En los macizos terrígenos este agrietamiento también

establece patrones de circulación de las aguas subterráneas.

Figura 4- Distribución espacial del agrietamiento en el complejo

II

Por otro lado, el complejo de rocas de baja permeabilidad

presenta un patrón definido por el agrietamiento de las rocas y

la distribución espacial de los elementos morfológicos del

relieve (Fig.5). Los patrones de circulación de las aguas subterráneas

se diferencian de los complejos anteriores, en términos de geometría

de las estructuras y se incorporan elementos morfológicos del relieve,

dados por los escarpes erosivos, las discontinuidades tectónicas

y los paleocauces. En los trabajos de prospección hidrogeológica

en rocas de baja permeabilidad, realizados por Molerio, et al. (1997),

Rocamora, et al. (1998), Molerio, et al. (1998), se demuestra como estos

elementos estructurales de los macizos, tienen un nivel de importancia

considerable en la acuosidad de estas rocas, a la vez que establecen los

criterios principales para el dimensionamiento de la zona de protección

sanitaria de las fuentes de abasto y las zonas de alimentación de

los acuíferos.

En este complejo III, un análisis muy general

deja ver cuatro familias de grietas que resumen la distribución

de estos elementos, sin embargo, un estudio de detalle aportaría

otro significado al clasificar estos alineamientos.

Figura 5- Distribución espacial del patrón agrietamiento-morfología

del relieve, en los macizos de rocas del complejo III

Otros indicadores de la evaluación de la vulnerabilidad

de las aguas subterráneas

La vulnerabilidad, como propiedad intrínseca

del sistema hidrogeológico, que depende de todos los elementos naturales

descritos para los macizos de la región, define su capacidad de

reacción ante la penetración de sustancias nocivas al entorno,

entendiendo por ello la asimilación, transporte y descarga de los

contaminantes.

En 1997, especialistas del Centro de Hidrología y Calidad de

las Aguas de Cuba, establecieron una aproximación a la sistematización

de una serie de indicadores (Molerio, 1997), los cuales cuantifican el

grado de vulnerabilidad de un determinado sistema, que se completa con

la caracterización del contaminante. Esta metodología ha

venido siendo aplicada a proyectos de obras con efluentes residuales tóxicos

o que pudieran generarse por accidentes, y es el caso que se presenta en

esta contribución.

A partir de estos criterios, para la región

de estudio se completó la caracterización de los indicadores

del Sistema en cuanto a la yacencia de capas de sedimentos de cobertura

y génesis de estos sedimentos, además de otros aspectos sobre

fluctuaciones de las aguas subterráneas y tipos de flujos (Torres,

et al. 1999, Rocamora, et al. 1999a y Rocamora, et al. 1999b). Asimismo,

las pendientes generalizadas de la superficie son hacia el mar (norte)

con ángulos entre 15-20º para el sector más al sur y

menores de 10º para la franja costera.

Sin embargo, es importante en estos estudios y la

caracterización del propio contaminante a partir de sus propiedades

físico-químicas. Un estudio de vulnerabilidad general es

aplicable a investigaciones regionales geoambientales, sin embargo a partir

de conocer las propiedades del contaminante se hace más efectivo

el estudio de vulnerabilidad y su alcance es más objetivo en cuanto

a llegar a identificar las soluciones locales.

Considerando el desarrollo de las industrias locales,

se han identificado dos elementos fundamentales como agentes contaminantes

de las aguas subterráneas, los hidrocarburos y los gases, los cuales

estarán almacenados en varios sectores de la región y además

serán transportados por oleoductos y gasoductos en distancias superiores

a los 15 km.

El hidrocarburo transportado tendrá una densidad de 0.98 g/cm3,

un API de 12.4 y un contenido de azufre de 6.36%. En el caso de la viscosidad,

es una propiedad variable de acuerdo con la temperatura:

a 20º C viscosidad de 16998.3

a 50º C viscosidad de 1217.7

a 80º C viscosidad de 279.9

Es importante considerar que la temperatura inicial

de bombeo desde los puntos de almacenaje será entre 75 y 85º

C, con una caída de temperatura de 12º C hasta el punto de

recepción, es decir, que la temperatura del hidrocarburo en el sistema

será de entre 65 y 85º C.

El caudal de hidrocarburo en el oleoducto será

de 100 m3/h, a través de tuberías de 14’’ que irán

enterradas a una profundidad de 1.5 m y en el caso del cruce de ríos,

la profundidad será de 2.0 m por debajo del lecho del cauce de los

mismos.

Vulnerabilidad del Sistema

Para detallar la vulnerabilidad del Sistema ante

contaminación por hidrocarburos, se consideraron los componentes

de la porosidad de grietas (ng) y a partir de ella la permeabilidad relativa

(kr) para mezclas de hidrocarburo-agua (caso crítico). Por otra

parte, se calculó el Espesor de la zona no saturada (Hnsm) que se

requiere para retener el volumen de contaminante y sus derivadas en el

ancho máximo de grietas crítico (fmc) por el cual puede fluir

este tipo de contaminante.

Considerando los resultados de estas primeras estimaciones y analizándolos

en el Sistema real, se obtuvo que en el caso de los complejo I y II, la

zona no saturada tenía un espesor suficiente para retener los hidrocarburos

que se derramaran directamente sobre la superficie, en un macizo con grietas

de fmc < 1 mm. Sin embargo, en estos macizos carsificados, muy heterogéneos,

difícilmente pueden encontrarse sectores con un dimensionamiento

de grietas homogéneos, pues contrariamente existe una gran diversidad

de conductos.

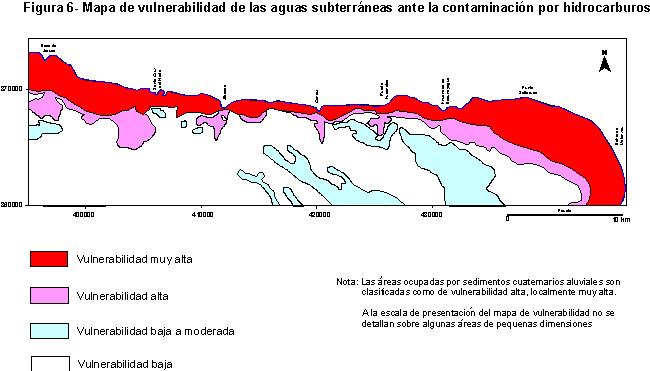

Teniendo en cuenta estos criterios, se determinó

que las zonas de yacencia de las rocas del complejo I (Fig. 6),

son de vulnerabilidad muy alta, con puntos críticos

representados por dolinas cársicas que como sumideros absorben las

aguas superficiales, que por amplios conductos llegan al acuífero

y de luego al mar.

En esta zona los niveles de retención del contaminante son bajos,

y durante los ciclos de saturación se lava el contaminante residual

por efecto de la humectabilidad de las sustancias.

Siguiendo este criterio, dentro del complejo II de rocas carbonatado-terrígenas

se han identificado dos zonas de diferente vulnerabilidad (Fig. 6).

Una zona de vulnerabilidad alta, distribuida inmediatamente

al sur del complejo I, paralela a este, donde a pesar de yacer rocas con

una cierta componente terrígena, están carsificadas y estos

conductos hidráulicamente se conectan a los de las rocas cársicas

del complejo. Por otra parte, existen en esta zona formas cársicas

superficiales, con funcionamiento similar a los descritos.

Este análisis, se deriva de observaciones

de detalle, pues a la vez que se discuten estos elementos del Sistema,

también se consideran que existen macizos con grietas de fmc <

1 mm. Otros autores han propuesto que estas zonas se clasifiquen como de

vulnerabilidad moderada con puntos de alta, pero consideramos que a esta

escala de trabajo no representan todos los elementos necesarios.

La otra zona dentro del mismo complejo II es hacia

la parte sur, donde las rocas tienen una componente terrígena mayor,

aquí la vulnerabilidad es baja, a pesar de considerar que las superficies

son más inclinadas y hacia zonas al norte.

Para la zona de yacencia de las rocas del complejo III la vulnerabilidad

es baja con tendencia a moderada, debido a el poco espesor de la

zona no saturada y el poco desarrollo de sedimentos de cobertura (Fig.

6). En estas zonas es común encontrar canteras de extracción

de materiales de construcción, lo que aumenta la vulnerabilidad

local de estos Sistemas.

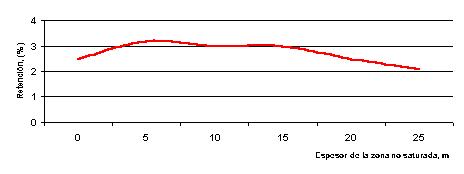

El tratamiento integral de todos los indicadores y elementos que influyen

en el grado de vulnerabilidad de las aguas subterráneas, es un aspecto

muy dependiente de la capacidad de interpretación de los especialistas

y el correcto tratamiento que le den a la información base. En la

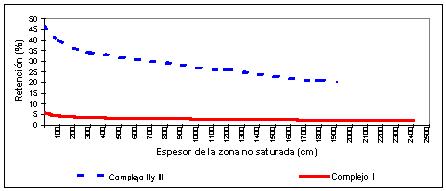

figura 7 se muestra de manera general la curva de retención de los

hidrocarburos en la zona no saturada de los macizos de rocas del complejo

I y II, considerando que el avance del frente de contaminación no

se produce por conductos cársicos de amplio diámetro, sino

por el agrietamiento del macizo. Este gráfico demuestra la importancia

de un análisis integral, con observaciones de detalle en el levantamiento

de campo, para evitar una mala interpretación de las vías

de circulación del Sistema, aspecto muy frecuente en zonas cársicas.

Figura 7- Curva de retención de saturación de hidrocarburo

en la zona no saturada de los macizos con rocas de los complejos I y II

Otro aspecto muy importante para el análisis

de este tipo de contaminación por hidrocarburos a elevada temperatura,

es la dispersión de los gases acompañantes que se generen

durante el avance de la contaminación.

Este análisis puede tener muchas fases de acuerdo a diferentes

condiciones de estado, sin embargo a modo de generalización se puede

presentar el caso más crítico de este proceso, cuando se

produzca una mezcla gas-agua y que por las vías del agrietamiento

o conductos cársicos llegue hasta las aguas subterráneas.

Para cuantificar este proceso, también se utilizan modelos matemáticos,

basados en establecer una curva de retención trifásica del

contaminante (gas-agua-roca), es decir, que se tienen en cuenta todos los

elementos que toman parte en el proceso.

En la figura 8, se muestra la curva de retención para las rocas

donde las grietas están colmatadas o el ancho de las fracturas es

muy pequeño, caso de los acuitardos carbonatado-terrígeno

y efusivos-sedimentarios e intrusivos. Como se observa la retención

del gas puede llegar a ser hasta de un 26% de su volumen inicial, a los

20 m de profundidad, es decir, que en las zonas con estas características

las aguas subterráneas pueden recibir esta concentración

de gases como contaminantes.

Figura 8- Curva de retención gas-agua para las rocas en la

región

Asimismo, esta curva para el caso de los complejos

carbonatados cársicos, donde las dimensiones de los conductos y

grietas funcionan como canales y permiten la liberación libre del

gas en el agua que transita por la zona no saturada, indica que ya a los

4 m de profundidad (áreas litorales) la retención del gas

no alcanza el 4% del volumen inicial. En las áreas más altas,

donde la zona no saturada llega a los 25 m de espesor, la retención

del gas es solo del 2,5%.

En resumen, para el caso de mezclas de gas-agua, las zonas de rocas

terrígenas con agrietamiento serán un medio de confinamiento

de este contaminante facilitando su avance relativo por la zona no saturada

hacia las aguas subterráneas. Este proceso tiene otros elementos

de peso relacionados con la litología, estratificación y

buzamiento que pueden condicionar su retardo o acelerarlo. Asimismo, en

las zonas cársicas se establece una dispersión del gas y

su liberación, sin embargo es común encontrar trampas donde

este contaminante queda retenido por largo tiempo, cambiando las condiciones

de intercambio con el agua, o dando paso a otras formas de contaminación

de este medio cársico.

Consideraciones finales

Es importante destacar que desde el punto de vista

de aprovechamiento de los recursos de aguas subterráneas en la región,

estas no representan interés regional, solo para consumidores locales.

No obstante éstas son la única fuente de agua potable de

la mayor parte del territorio. Sin embargo, existen muy diversos ecosistemas

que tienen su sustento sobre la presencia y calidad de las aguas subterráneas,

principalmente hacia la franja norte costera.

Por otra parte, el desarrollo turístico regional

es fundamentalmente sobre los elementos paisaje costero, mar y sus componentes

naturales, los cuales a su vez están muy relacionados al elemento

de las aguas subterráneas y su calidad. Esta relación hace

que a partir de los criterios de vulnerabilidad determinados, se condicionen

una serie de acciones sobre el Sistema regional a tener en cuenta en el

ordenamiento territorial.

La vulnerabilidad del Sistema es desde baja a muy

alta, lo que sugiere acciones dirigidas a los puntos críticos de

dispersión de la contaminación hacia las aguas subterráneas,

e incluso sugiere acciones muy locales en caso de la franja costera donde

abundan las formas cársicas superficiales.

Bibliografía

§ Molerio León, L. (1997): Vulnerabilidad a la contaminación;

en Antigüedad. I.; M. Arellano; M.L. Calvache; M.V. Esteller; J.R.

Fagundo; M.A. Gómez; A. González; A. González; J.

Gutiérrez; H. Llanusa; M. López; L.F. Molerio; T. Morales;

I. Morell; I. Mugerza & A. Pulido “Curso Avanzado sobre Contaminación

de Aguas Subterráneas. Monitoreo, Evaluación, Recuperación”.

2 vols., Castellón, pp 4.103-4.123.

§ Rocamora Alvarez, E; Guerra Oliva, M y Flores Valdés,

E (1997): Factores morfoestructurales e intrusión marina en acuíferos

carbonatados. Caso de estudio Cuenca Sur de la Habana; en Arellano,

D.M; Gómez-Martín, M.A. y Antigüedad, I “Investigaciones

Hidrogeológicas en Cuba”, País Vasco, España. pp 175-186.

§ Rocamora Alvarez, E. y Portuondo López, Y. (1997): Relaciones

y particularidades de la fracturación y la carsificación

en la Sierra de los Organos. Pinar del Río. Cuba; en Arellano,

D.M; Gómez-Martín, M.A. y Antigüedad, I “Investigaciones

Hidrogeológicas en Cuba”, País Vasco, España. pp 155-164.

§ Molerio León, L. F; Guerra Oliva, M. G; Rocamora Alvarez,

E; Flores Valdés, E y Nuñez Laffitte, M (1997) “Prospección

hidrogeológica en rocas de baja permeabilidad en Cuba. Resultados

de la aplicación de técnicas geomatemáticas y geometría

del fractal” en Yélamos, J.G. y Villarroya, F. “Hydrogeology

of hard rocks. Some experiencies from Iberian Peninsula and Bohemian Massif”.

A.I.H. G.E. pp 79-87.

§ Rocamora Alvarez, E; Molerio León, L; Guerra Oliva, M;

Flores Valdés, E; (1998) “La Prospección hidrogeológica

en rocas duras fisuradas. Aplicación en la región Central

de Camagüey, Cuba”. Revista de Ciencia y Tecnología, Nicaragua.

§ Molerio León, L. F; Guerra Oliva, M. G; Flores Valdés,

E y Rocamora Alvarez E. (1998) “Hydrogeological exploration with geomathematical

tools in karstic and fissured non-karstic acuifers”. en A. Iván

Johnson and Carlos A. Fernández-Jáuregui “Hydrology in the

humid environment”. IAHS Publication 253, pp 337-345.

§ Torres Rodríguez, J.C; M.G. Guerra Oliva, L.F.

Molerio León y E. Rocamora Alvarez (1999): Características

Hidrogeológicas del área de las Instalaciones en tierra del

Yacimiento Puerto Escondido. Informe técnico, Archivo GAT.

§ Rocamora Alvarez, E; J.C. Torres Rodríguez; M.G. Guerra

Oliva y L.F. Molerio León (1999a): Características Hidrogeológicas

del área del trazado del Oleoducto Puerto Escondido-Matanzas. Informe

Técnico, Archivo GAT.

§ Rocamora Alvarez, E; J.C. Torres Rodríguez; M.G. Guerra

Oliva y L.F. Molerio León (1999b): Características Hidrogeológicas

del área del trazado del Gasoducto Boca de Jaruco-Puerto Escondido.

Informe Técnico, Archivo GAT.